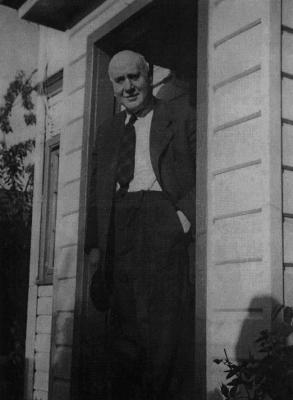

Fernando Santibáñez Puga

El novelista y cuentista Fernando Santibáñez Puga cuyo seudónimo es Fernando Santiván nació el 1 de julio de 1886 en Arauco. Sus padres fueron don Fernando Santibáñez de la Hoz, español de Torrelavega, pueblo cercano a Santander, y doña Clarisa Puga Méndez, chillaneja, vinculada con antiguas familias de la región.

Su padre llegó a Chile luego que fuera derrotado el batallón carlista en el que se había enrolado. Hombre inquieto y de espíritu aventurero se asentó en Arauco donde explotó las maderas de la selva y su aserradero le proporcionó, al cabo de algunos años, una considerable fortuna.

El escritor heredó de su padre el orgullo, sus principios morales, su perseverancia y la enorme capacidad para el trabajo; de su madre, doña Clarisa, mujer culta y refinada heredó la sensibilidad, la dulzura y la compasión, además del espíritu artístico.

En 1894, a los ocho años, el escritor pierde a su madre y la familia se trasladó a Valparaíso, su padre había contraído segundas nupcias en 1898. En el puerto ingresó en el Colegio de los Padres Franceses, en 1895 fue matriculado en el Colegio Inglés de Viña del Mar, y en 1896 estudió en el Liceo de Hombres, de Valparaíso. Un año después fue matriculado en el Instituto Nacional, permaneciendo internado hasta el año 1900. La austeridad del padre y su segundo matrimonio lo apartaron cada vez más del hogar paterno.

En 1899, durante unas vacaciones en Parral, conoció a Mariano Latorre, iniciándose una gran amistad que lo acompañó toda la vida. En 1900 junto a Mariano editan El Ruiseñor, periódico manuscrito, que era del tamaño de la hoja de un cuaderno escolar y su tiraje era de dos ejemplares. Y al año siguiente, 1901, ingresó al quinto año de Humanidades del Liceo de Chillán viviendo con su tía Rufina; aquí comienza a leer todo lo que caía en sus manos, folletines y clásicos de la literatura: Cervantes, Shakespeare, Dante, Boccaccio, Milton, Walter Scott, Dumas, Lamartine, Galdós, Pereda: se impresionó con la novela El matrimonio de Orloff de Gorki que se publicaba por entregas en el diario El Sur de Concepción; este año publica sus primeros cuentos en el diario La Discusión de Chillán, relatos que evidenciaban la influencia realista de Galdós y Gorki.

En 1902 ingresó a la Escuela de Artes y Oficios de la que fue expulsado por sus ideas políticas de avanzada. En efecto, en la biblioteca de este establecimiento continuó leyendo a Gorki, se interesó por el anarquista Kropotkin y encontró en Tolstoy al maestro y guía de sus ideales humanistas, filosóficos y estéticos.

Ingresó al Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile en 1904 con el propósito de seguir simultáneamente las pedagogías de Castellano y Matemática. En esta época conoció a Augusto Thomson cuyo seudónimo es Augusto d’Halmar; con este y Julio Ortíz de Zarate fundan la colonia Tolstoyana con asiento en San Bernardo. Allí se proponían llevar a cabo las ideas de Tolstoy a través de una comunidad agrícola socialista, por ello decidieron explotar la tierra y con su producto mantener la Colonia, ayudar a los pobres, y en los ratos libres dedicarse a la creación artística.

La producción más temprana del autor data de mayo de 1906, fecha en que aparece un artículo necrológico sobre “La muerte de Ibsen” en la revista Zig-Zag firmado por Augusto y Fernando d’Halmar, la firma reflejaba la gran amistad que unía a Fernando con Augusto d’Halmar quien sería su cuñado ya que Santiván se casó con Elena González Thomson (Sena), la hermana, por parte de madre, de Augusto. Sin embargo, se dice que Fernando estuvo enamorado de la hermana menor Estela. De esta unión no demasiado feliz nacieron dos hijos Felipe Santibáñez González e Hilda Santibáñez González, que murió a los quince años.

En 1906 inicia su larga y azarosa carrera periodística. Escribió artículos y crónicas en los diarios: El Diario Ilustrado, El Diario Popular y La unión, todos de Santiago. Sus crónicas fueron verdaderas denuncias de las miserables condiciones en que vivía la gente pobre en la capital.

Tres años más tarde, en 1909 publicó una colección de cuentos bajo el título de Palpitaciones de vida. Al año siguiente, ganó el Primer Premio en el Concurso de Novela del Centenario, con ansia. La obra tuvo un gran éxito y muestra de ello es que a los quince días se había agotado la edición, reimprimiéndose inmediatamente. Este mismo año conoció a Blasco Ibáñez y participó en las celebraciones que se le hicieron. Con el dinero obtenido por su novela y con un préstamo bancario, el escritor se instaló con la “Librería Balzac” en la Alameda, frente al Instituto de Humanidades.

Fernando Santiván fundó y dirigió, en 1912, la revista literaria Pluma y Lápiz en esta empresa fue secundado por el escrito Daniel de la Vega. En esta revista publicó Mariano Latorre algunos de sus Cuentos del Maule, sin embargo la publicación no tuvo larga vida por falta de apoyo económico. Como él mismo lo afirmara perteneció a la generación de 1910, llamada criollista, por algunos, y mundonovista por otros. A esta generación- afirma el escritor- “le correspondió vivir una transición entre sobria, pacata y dura época portaliana y la inquieta, dis pendiosa y prometedora vida de una democracia en evolución”

Debido a sus problemas económicos y matrimoniales se va a Antofagasta donde asumió la dirección del periódico La Prensa. Su novela El Crisol apareció en 1913, donde relata los hechos que provocaron su expulsión de la Escuela de Artes y Oficios.

En 1914 fue designado Secretario de la Sociedad de Escritores y Artista, en posesión de este cargo sugirió y organizó los “Primeros Juegos Florales”, donde se diera a conocer Gabriela Mistral al obtener el primer premio: La Flor de Oro con los “Sonetos de la muerte". Al año siguiente, dirigió la revista Sucesos, en 1916 publicó La Hechizada, novela con que ganó el primer Premio del concurso del Ateneo, en ese mismo año enviuda.

Solo, con dos hijos pequeños y deseoso de continuar su desarrollo literario se vuelve a casar en 1917 con Ernestina Pérez, una de las primeras doctoras de Chile, el matrimonio fue un fracaso y duro apenas un año. Coincidentemente, este mismo año falleció la hija del primer matrimonio. Durante este período trabajó en la Biblioteca Nacional y funda la Revista de Artes y Letras, esta revista mensual está dirigida por el propio Santiván y Miguel Luis Rocuante, la publicación duró un año. La publicación de la revista se alternaba con la edición de libros. Así se publicaron obras de Santiván, Mariano Latorre y Luis Orrego Luco.

En 1918 se publicó su segunda colección de cuentos En la montaña, la portadilla del libro exhibe como fecha de 1917.

El escritor vuelve a casarse en 1919 con Rosa Uberlinda Parra, a quien el escritor llama Heliana. Mujer bonita e inteligente a la cual el escritor trato de formar intelectualmente a sus gustos, el matrimonio duró unos veinte años. La falta de hijos y un gradual distanciamiento terminó por separarlos.

En 1920 publicó Robles, Blume y Cía, la continuación de El Crisol. Ganó el Primer Premio en el Concurso de Cuentos organizado por el diario La Nación con “Pellines sobre el río”.

Llevado por sus ideas humanistas no solo su profesión de escritor llenaba su existencia. En su vida aprendió varios oficios: zapatero, periodista, librero, editor, cinematografista, agricultor, comerciante, administrador, maestro rural, carpintero, etc. En 1924 publicó en su propia editorial la biografía de Don Eliodoro Yáñez. El hombre y su obra.

En 1925 dirigió el diario El Correo de Valdivia, dos años más tarde editó la novela policial Braceando en la vida, también por 1927 comenzó la publicación de “Confesiones de Enrique Samaniego” en El Sur de Concepción. Este mismo año vive en Villarrica en un fundo de su propiedad que llamó “Isla de Robinson”, abrió allí una Escuela Rural, dependiente de la Dirección General de Educación Primaria, y estuvo a cargo de ella ejerciendo como maestro hasta 1931. Fruto de estas experiencias pedagógicas publicó en 1933 el ensayo Escuelas rurales para colonos montañeses y pequeños propietarios, este mismo año apareció editado en un libro las Confesiones de Enrique Samaniego. Recuerdos Literarios.

En 1934 publicó Charca en la selva, al año siguiente dirige la Revista del Pacífico, desde el Nº 1, que apareció en junio, hasta el Nº 5, que salió en Octubre.

En 1940 se estableció definitivamente en Valdivia, tres años más tarde contrajo matrimonio con doña Carmen Cárcamo Sepúlveda con la que tiene dos hijas: Regina y Rufina. Doña Carmen, fue la mujer que le permitió tener un verdadero hogar, con su simpatía y alegría unido a su espíritu luchador refleja esa comprensión femenina que el escritor siempre resaltaba en sus personajes femeninos.

En 1943 comenzó a colaborar nuevamente en El Correo de Valdivia. En 1945 publicó su novela La Camará y al año siguiente otra colección de cuentos con el título El bosque emprende su marcha; en 1951 apareció El mulato Riquelme, novela histórica.

El 24 de junio de 1952 recibió el Premio Nacional de Literatura; el jurado estuvo compuesto por Juvenal Hernández, Rectror de la Universidad de Chile, Enrique Molina, Rector de la Universidad de Concepción, en representación del Ministerio de Educación y Eduardo Berrios, por la Sociedad de Escritores de Chile. Este mismo año, fue nombrado académico correspondiente de la Academia Chilena de la Lengua.

En 1952 participó en calidad de Delegado de la Paz de los Pueblos de Asia y del Pacífico, a un congreso en Pekín. Al año siguiente acudió a Viena como Delegado al Congreso Mundial por la Paz; oportunidad en que visitó además Rusia, China, Polonia y Checoslovaquia.

Entre 1954 y 1957 ocupó el cargo de Secretario General de la Universidad Austral de Chile, en Valdivia, ese último año se le nombró Secretario General Fundador de la Universidad Austral y miembro de su Consejo y Directorio, la Universidad le concede una pensión vitalicia.

El año 1955 había publicado Memorias de un tolstoyano por esta obra recibe el 5 de noviembre, en el Salón de la Universidad de Concepción, el Premio Atenea. A este acto asistieron autoridades de la provincia, jefes educacionales, escritores y público en general, habló por la Universidad el escritor Gonzalo Rojas, quien dijo: “Hay libros y escritores que descubren e iluminan al hombre y a los hombres de un tiempo y de un medio determinado; libros vitales, comprometidos con la condición humana misma”.

En 1958 apareció otro libro de memorias y recuerdos literarios: Confesiones de Santiván.

El 15 de septiembre de 1959 recibió la Medalla de Oro de la Municipalidad de Valdivia por su extensa y meritoria labor literaria. Seis años más tarde, el 1º de febrero de 1965 se le otorga el Premio Municipal de Extensión Cultural y Artística por un jurado presidido por el Alcalde, Dr. Jorge Sabat e integrado por el profesor Gastón Gainza, en representación de la Universidad Austral; por el abogado Aldo Guastavino, Presidente de la Sociedad Amigos del Arte; por el profesor Eduardo González Villa, Director de la Universidad Técnica del Estado, Escuela Valdivia; por el periodista Arturo Villalobos Carrasco, Presidente del Círculo de Periodistas; y por el profesor Carlos René Ibacache, Director de la Biblioteca Municipal.

En 1958 apareció otro libro de memorias y recuerdos literarios: Confesiones de Santiván.

El 15 de septiembre de 1959 recibió la Medalla de Oro de la Municipalidad de Valdivia por su extensa y meritoria labor literaria. Seis años más tarde, el 1º de febrero de 1965 se le otorga el Premio Municipal de Extensión Cultural y Artística por un jurado presidido por el Alcalde, Dr. Jorge Sabat e integrado por el profesor Gastón Gainza, en representación de la Universidad Austral; por el abogado Aldo Guastavino, Presidente de la Sociedad Amigos del Arte; por el profesor Eduardo González Villa, Director de la Universidad Técnica del Estado, Escuela Valdivia;. Ocasión en que leyeron trabajos los profesores Féliz Martínez Bonatti, Rector de la Universidad, Leonidas Morales, de la Facultad de Filosofía y Letras y Pedro Lastra en representación del Instituto de Literatura Chilena de la Universidad de Chile.

En 1963 publicó su novela Bárbara y en 1965 editorial Zig-Zag entregó sus Obras Completas en dos tomos.

El 12 de julio de 1973, víctima de un infarto cardiaco deja de existir en Valdivia el distinguido y laureado escritor. Numerosas personas e instituciones se hicieron presente en el sepelio, expresando su pesar por el deceso del destacado hombre de letras. En el cementerio hicieron uso de la palabra el Vicerrector de la Universidad Austral, Dr. Omar Henríquez, quien expresó en nombre de la Universidad: “Aunque don Fernando ya no está con nosotros, hay un lugar en el que nunca morirá. Ese lugar está dentro de nosotros. Vivamos con él sin tristeza y sin temor. No nos pide lágrimas sino un dulce afecto”.